私が気になった・使ってみて便利だった最新便利ガジェットを多数紹介している、当サイト「ushigyu.net」。

『ガジェット』とは、小さくて珍しい道具、目新しいもの、といった意味をもつ言葉。

スマートフォンやパソコン、生活を便利にするものまで、私の身の回りにはたくさんのガジェットがあります。

そういったガジェットの中でも、本当に気に入って今でも使っているものはそのうちの数%程度。

逆に言うと、その数%は本当にお気に入りで使える精鋭ガジェットばかり。

この記事では、そういった私のおすすめ最新便利ガジェットたちを厳選して紹介します!

- モバイルバッテリー・充電ケーブルやスタンド

- フィリップスの超万能モバイルバッテリー

- Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim)

- Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector)

- UGREEN MagFlow 2-in-1 充電スタンド

- Anker PowerWave 10 Stand(ワイヤレス充電スタンド)

- CIOスパイラルケーブル(マグネットでまとまる充電ケーブル)

- PowerLine II 3-in-1 充電ケーブル(USB-C、Lightning、microUSB対応)

- Baseusの巻き取り式充電ケーブル「Free2Pull」

- Anker 647 Charging Station(多機能充電ステーション)

- スマートフォン関連のおすすめガジェット

- Macと周辺機器のおすすめガジェット

- 生活をより便利・快適にするガジェット

- サウンド関連ガジェット(イヤホン・ヘッドホン・スピーカー)

- スマートホーム関連ガジェット

- 私の厳選おすすめガジェット まとめ

モバイルバッテリー・充電ケーブルやスタンド

フィリップスの超万能モバイルバッテリー

私が最近いつも旅行や出張に持ち歩いているのが、Philips(フィリップス)のモバイルバッテリー・DLP4347C。

これまで”万能”だの”多機能”などと言われていたモバイルバッテリーは数あれど、それらをぶっちぎりで超越した機能を誇るのがこのPhilipsの超万能モバイルバッテリーです。

- 10,000mAhの大容量(iPhone 15を約2回フル充電可)

- MagSafe対応のワイヤレス充電

- USB-CとLightningを1本ずつ、合計2本の充電ケーブルを内蔵

- USB-C、USB-Aポートを1つずつ搭載

- MagSafe、ケーブル×2、ポート×2で最大5台に同時充電

- 折りたたみ式コンセントプラグでバッテリーへ充電でき、USB充電器としても使える

- スマホスタンドにもなる

- デジタル数字でバッテリー残量表示

何はなくともこれ1台だけバッグにでも入れておけば、iPhoneもAndroidスマートフォンも、その他のデバイスもほぼ全部充電できる。

これほど頼れる、心強いモバイルバッテリーは他にありません。

Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim)

iPhoneのMagSafeに対応したモバイルバッテリー、Anker Nano Power Bank (5000mAh, MagGo, Slim)。

ペタッとマグネットで貼り付けるだけで充電できるのでケーブル不要で手軽に使えます。

8.6mmの薄型設計で、充電しながらでもスマホが操作しやすい。

「もうすぐで帰れるけど、充電が切れそう!でもiPhoneは使いたい…」といったときに、バッグから取り出して貼り付けるだけで充電しながらいつも通り使えます。

Apple純正のiPhone Air MagSafeバッテリー(15,800円)と同じような使い方ができる上、値段は半額以下の6,980円。

もちろん、iPhone Air以外のiPhoneや、Pixelsnap対応のGoogle Pixelでも使用可能。

いつものバッグに1つ入れておくとめちゃくちゃ便利ですよ。

Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector)

非常にコンパクトで持ち運びやすく、USB-CコネクターつきなのでiPhone 15やAndroidなどに差し込むだけで充電できるモバイルバッテリーがAnker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector)。

101gと非常に軽く手のひらサイズなので、いつも持っていくバッグに入れておいても邪魔にならない。もちろんポケットにも余裕で入ります。

使うときはUSB-Cコネクタを立てて差し込むだけ。iPhone 17ならフル充電1回弱くらいのバッテリー容量があります。

差し込んだままiPhoneやAndroidスマートフォンを使っても問題なし。スマホの予備電源として、これ以上ないほどの活躍をしてくれるはずです。

UGREEN MagFlow 2-in-1 充電スタンド

iPhoneとAirPodsなどワイヤレス充電可能なイヤホンを使っているユーザーなら、UGREEN MagFlow 2-in-1 ワイヤレス充電器はきっと気に入るはず。

MagSafe対応のワイヤレス充電器に加え、土台部分でもAirPodsなどのワイヤレス充電ができる1台2役の充電スタンド。

私の場合は、愛用しているイヤホン「FreeClip」を充電しています。

折りたたんでコンパクトに持ち運ぶことも可能。

iPhoneとAirPodsを使っているユーザーにはイチオシです。

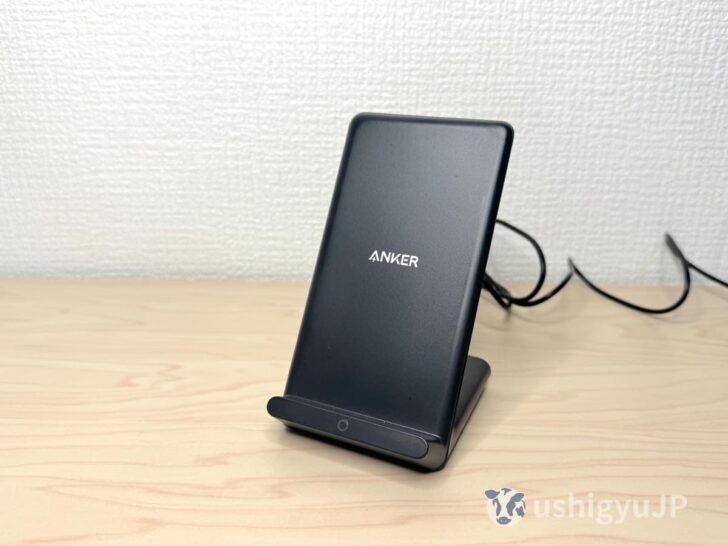

Anker PowerWave 10 Stand(ワイヤレス充電スタンド)

iPhone・Androidスマートフォン用のワイヤレス充電器は、パッド型だと位置がズレて充電に失敗しやすい。

ポンと置くだけでしっかり充電できてスマホスタンドとしても使えるスタンド型が絶対おすすめです。

(【参考】スマートフォン用ワイヤレス充電器は、パッドではなくスタンド型を選ぶべき。その理由を比較しながら説明します。)

自らの体験に基づくこの信念のもと、私が使っているのがAnker PowerWave 10 Stand。

最近のスマートフォン(iPhoneなら8以降)であれば、ワイヤレス充電に対応しているのは当たり前。

つまり、現在流通しているスマートフォンのほとんどがこのスタンド型ワイヤレス充電器でチャージ可能ということ。

LightningやUSB-Cなど有線接続の充電ポートは違っても、Qiワイヤレス充電は共通して使えるのも強い。

横向きでも充電可能なので、充電しながらYouTubeを見たり、iPhoneのスタンバイ機能を活用するのもかんたん。

- スタンド型なので、スマホを適当に置いてもずれにくく充電ミスが起こりにくい

- AmazonでNo.1の充電ブランド・Ankerの製品で信頼性高し

- 2,000円台で買えるコスパもGood

今後発売されるiPhoneなどスマートフォンも当然ワイヤレス充電に対応する機種がほとんどでしょうから、それらすべてを充電可能なAnker PowerWave 10 Standも長く活躍してくれること間違いなしです。

CIOスパイラルケーブル(マグネットでまとまる充電ケーブル)

私がずっと好んで使っているのが、巻き取り式充電ケーブル。

使いたいときだけ引き出して、収納時はコンパクト。

とても便利なんですが、やや壊れやすい・断線しやすいのがネック。

そのデメリットを解決しつつ、『使わないときはコンパクト』を実現したのがCIOのスパイラルケーブル。

マグネットを内蔵しており、簡単にクルクルとまとめることができる充電ケーブルです。

使いたいときは伸ばすだけでOK。

私のデスク上の充電ケーブルも、このスパイラルケーブルを設置するとゴチャつかずきれいに収納できました。

これからは買うのはマグネット内蔵ケーブルオンリーにしようかな……?と思うくらい気に入りました。

CIOだけでなく、他社からも同様のマグネット内蔵ケーブルが販売されているようです。価格もほぼ同じなので、お好みでどうぞ。

PowerLine II 3-in-1 充電ケーブル(USB-C、Lightning、microUSB対応)

スマートフォンやカメラなど、電子機器を多く持ち歩く人におすすめなのが「Anker PowerLine II 3-in-1 ケーブル」。

microUSB、USB-C、Lightningの3種類に対応した充電ケーブルなので、これ1本あればほとんどのデバイスに充電が可能。

旅行や出張のときなどに、ひとつひとつケーブルを選ばなくてもこれ1本持っていけばまず大丈夫な安心感がいい。

- 現在の電子デバイスで主流のUSB-C、Lightning、microUSBのすべてに対応できる充電ケーブル

- これ1本さえ持っていけば大抵何でも充電できる安心感。旅行・出張にうってつけ

私は旅行のときなどスマートフォンを2台持ち歩くんですが、このケーブルがあれば私の持っているPixel 7 Pro(USB-C)もiPhone 13 Pro(Lightning)も充電できて心強い。

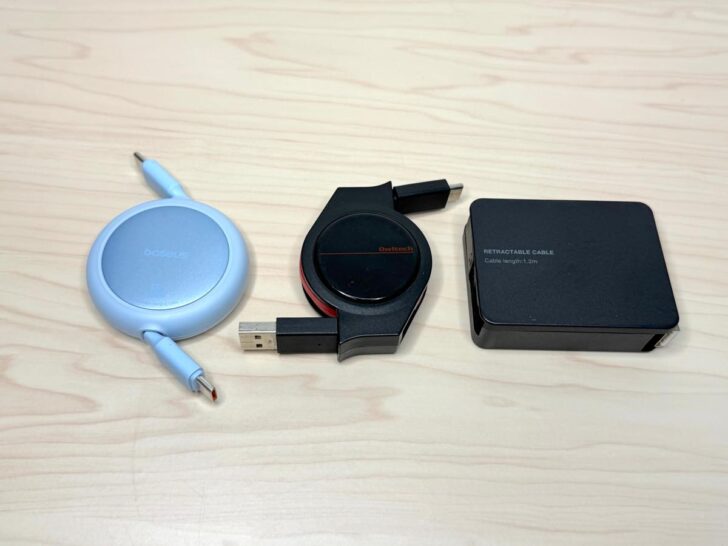

Baseusの巻き取り式充電ケーブル「Free2Pull」

私がiPhoneやAndroidスマートフォンの充電ケーブルとしてよく使っているのは、巻取り式のケーブル。

利用するときだけケーブルを引き出して、使わないときはコンパクトに収納して持ち運びやすいのがとても便利なんですよね。

その中でも私の一押しは「Baseus(ベースアス) Free2Pull」という製品。

従来の巻き取り式ケーブルは、中央のリール部分で「カチカチ」と大きめの音がするものがほとんど。

Baseus Free2Pullは静音設計で、この音がほとんどしません。5万回の引っ張りテストにも合格しており、耐久性も高い。

丸みをおびた薄型デザインで、ブラック・ホワイトに加えブルー・パープルと合計4色から選べるのもこれまでの巻き取り式ケーブルにはなかった特徴。

私が使っているのは最大60Wに対応したタイプで、スマートフォンやタブレット、低電力で動作するノートPC(MacBook Airなど)くらいならこれで十分。

もしMacBook Proなどより高出力に対応したデバイスを充電するつもりなら、最大100Wに対応したタイプを選ぶといいでしょう。

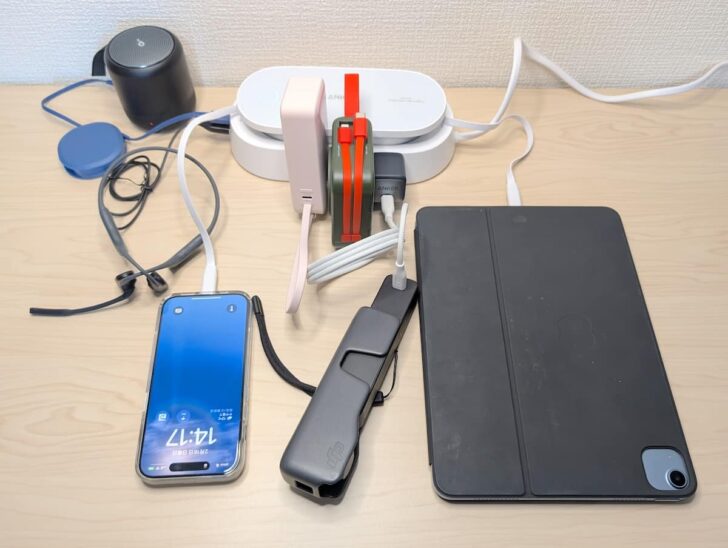

Anker 647 Charging Station(多機能充電ステーション)

私の仕事部屋のデスクにどーんと設置してある充電ステーションが、Anker 647 Charging Station (100W, 10-in-1)。

コンセントが前後に3つずつの合計6つ、USB-CポートとUSB-Aポートが1つずつ、さらに巻き取り式USB-C充電ケーブルが2本ついた製品。

全部フル活用すれば、10台のデバイスを同時充電できます。

特に、差し込むだけで充電できる巻き取り式USB-Cケーブルが超絶便利。

わざわざ別でケーブルを用意しなくても、引き出して差し込むだけで充電スタート。ラクすぎる。

電源タップやUSB充電器をいくつも買わなくても、これ1つあればほとんどのユーザーにとっては十分でしょう。

まず電源が足りなくなることはない安心感に加えて見た目も良い。Anker製品の中でもお気に入りの1つです。

スマートフォン関連のおすすめガジェット

薄型軽量iPhoneケース「シルキーアーマー」

シンプルで薄型、iPhoneのデザインを活かすケースが好きな私にとっていま一番気に入っているiPhoneケースがシルキーアーマー(Silky Armor)。

薄型・軽量で、たとえばiPhone Air用だと重さは22.9g。普通のケースはだいたい30gを超えるので、それよりもかなり軽い。

半透明のすりガラス状なので、iPhone背面のAppleロゴやカラーもしっかり見えます。

そうなると保護性能が心配になりますが、その点も問題なし。

カメラが直接テーブル等につかないよう周囲がフェンスのように高くなっていたり、クッション性のある素材で作られているなどiPhoneをしっかり守ってくれます。

しっとりしつつも指紋がつきにくい手触りもお気に入り。加えて1,980円と価格が安くコスパも抜群。

自宅でも綺麗に貼れる、シンプリズムのガラスフィルム

私がiPhoneに貼っているのは、シンプリズムの『貼るピタ』シリーズのガラスフィルム。

説明書の手順どおりに貼るだけで、自宅でも綺麗に貼れる。気泡・ホコリなども入りにくい。

通常タイプのほかブルーライトカット、角割れしにくい3Dガラスなどいくつかのタイプがありますが、いずれも透明度と硬度が非常に高いのも特徴。

JISで規定されている引っかき硬度で10Hの最高硬度でしっかり保護。

最近のiPhoneは端のところが少し丸くなっていて平面のガラスでは端まで覆えないんですが、シンプリズムの「3D FLEX」シリーズなら端の曲面まで含めて全面保護してくれる。

実際に私もiPhoneにこのフィルムを貼って使っていますが、透明度も操作性も貼る前とまったく変わりません。

「貼るピタ」の手順にしたがって進めれば、ホコリやゴミや気泡が入ったりズレたり……といったありがちな失敗を大きく減らせます。

YouTube上にもレクチャー動画あり。

- iPhoneのディスプレイをきれいに拭き、テープでホコリやゴミを取り除き、位置を合わせて貼るまでが手順化された「貼るピタ」が優秀

- 気泡やゴミ・ホコリの混入、位置ズレといった失敗がグッと減らせる。自宅で貼る派の強い味方

- 他社製品より格段に丁寧な「貼るピタ」システムを備えているにも関わらず、価格は1,000円台〜3,000円程度

Amazonや楽天で買えるので、以下のボタンよりお使いのスマートフォンに合ったガラスフィルムをさがしてみてください。

『貼るピタ』の詳しい手順や実際に貼っている様子は、以下の記事で詳しく解説しています。

スマホの写真・動画を自動バックアップする「Qubii」

iPhoneやAndroidスマートフォンで撮影した大切な写真や動画は、確実にバックアップしておきたいもの。

バックアップせずにスマホが壊れたり無くしたりしてしまったら、本当に悲しいですからね。。。

Google Photosなどクラウドサービスに保存するのも有効ですが、一定容量以上は月額課金(サブスク)なので利用をためらう人も多いでしょう。

そんな人におすすめなのが、microSDカードにスマホの写真・動画を自動バックアップしてくれる「Qubii(キュービィ)」。

パッと見はただのUSB充電器ですが、microSDメモリーカードスロットがついているのが特徴的。

このQubiiを使ってiPhoneやAndroidスマホを充電するだけで、microSDカードに写真や動画が自動バックアップされる優れもの。

Qubiiアプリをインストールしてちょこちょこっと設定するだけなので、あまりITに詳しくない人でもかんたんに使えます。

バックアップしたデータはQubiiアプリで確認可能で、microSDカードに保存されているためiPhoneに万が一のことがあっても大丈夫。

スマホで撮った写真や動画をなくしたくない、けどクラウドとかバックアップとかなんもわからない。。。そんな人にぜひ使ってみてほしい!

- Qubiiを使って日々充電するだけで、写真・動画をmicroSDカードに自動バックアップ

- 設定も簡単なので、IT初心者でも使いやすい

Qubiiには4種類のモデルがあるので、手持ちのスマートフォンや好みに合わせて選んでください。

iPhone/iPad専用のMaktar Qubii。

こちらもiPhone/iPad専用で、データ転送速度・充電速度が速いMaktar Qubii Pro。

USB-CタイプのQubii Duo。USB-Aタイプの上記3モデルに対し、高速に転送・充電できます。

Qubiiの使い方などくわしいレビューは以下の記事をどうぞ。

Macと周辺機器のおすすめガジェット

M4 Mac mini

10年近く自宅用にはiMacを使ってきた私ですが、2023年にMac miniに乗り換え。

もちろんiMacもよいマシンだったんですが、Mac miniの方がメリットが多くオススメもしやすいんですよね。

その後、劇的にコンパクト化&性能アップしたM4チップ搭載 Mac miniに乗り換えました。

M4 Mac miniは、サイズや重量が前モデルのMac miniに比較すると約半分に。

性能を表すベンチマークスコアを測定してみたところ、これまで使っていたM1 Mac miniと比べてほぼ2倍でした。

最小構成モデルの価格は1万円アップの94,800円ですが、メモリが8GB→16GBに上がっているので実質値下げといってもいい。

さらに、Amazonではセール中でもないのに謎の値下げで90,970円と3,830円引きで販売中。しかも910ポイントまでついてくる。

カスタマイズするつもりがないなら、Amazonで買うのがおすすめです。(私もAmazonで買いました)

Appleチップ搭載MacBook Air

もう10年ほどMacBook Airを使っていますが、Apple M1チップ搭載のMacBook Airは革命的でした。

バッテリーの持続時間が倍以上の最大18時間となり、処理性能も大幅アップ。デザインはほぼ変わりませんが、体感でもバッテリーのもちが明らかに良くなり使い勝手がグッと良くなりました。

2024年現在は、次世代のM2チップ・M3チップ搭載のMacBook Airが販売中。

M1からさらに性能がアップしたほか、マグネットでくっついて充電するMagSafe搭載でさらに使い勝手がよくなりました。

M2 MacBook Airの充電用にMagSafeが復活

Intel時代のMacを使っているユーザーはもちろん、はじめてのMacをどれにしようか迷っている方にもおすすめです。

Macヘビーユーザーのサブ機としても優秀。

- 余裕で1日もつバッテリー、ほとんどの人に十分な処理性能

- 軽量(1.24kg)で持ち運びやすく、サブ機にも最適

- Touch ID(指紋認証)搭載でロック解除もかんたん

- MagSafe搭載で充電もかんたん、引っ掛けて落とすこともない

SanDiskの外付けポータブルSSD

Macに限らず、パソコンを利用する人であれば持っておきたいSSDストレージ。

SSDはハードディスク(HDD)に比べて書き込み・読み出しが速く、壊れにくい性質がある一方で高価なのが特徴。

大容量になるほど高価になるのでそんなにたくさんは買えないにしろ、普段使いに500GB〜2TBくらいあれば何かと使える。

そんなSSDの中でも、ひとつ持っておくといろいろな用途に使えて便利なのがSanDiskの外付けポータブルSSD。

非常にコンパクトな手のひらサイズなのに、私が購入したモデルだと2TBものデータを保存可能。

データバックアップ、ノートPCの容量増設、データの持ち運びなど、使い方はさまざま。ひとつ持っておくとたいへん便利。

WindowsやMacはもちろん、PS4やPS5でも利用可能。2mの落下にも耐える高耐久モデル。

私の場合はこれまで使っていたHDDの代わりにこのSSDを導入したことで、バックアップが高速化しパソコンに負荷がかかる時間をグッと減らすことができました。

- 90gととても軽く、手のひらに乗るコンパクトサイズで持ち運びやすい

- 書き込み・読み出しが高速で壊れにくく、2mの落下にも耐える

- Windows、Mac、PS4/PS5で利用可能

USBメモリサイズで容量1TBのスティック型SSD

USBメモリとほぼ同じ、という超コンパクトサイズで容量1TBのSSD「SSD-PUT1.0U3-B/N」。

たまたま話題になっているのを見かけて購入してみましたが、本当に小さくて使いやすい。

サイズは23×11×68.2mm、重量が約17gで、この大きさに1TBの容量が記憶できるなんて到底思えないほどの小ささ。

これだけの容量があれば、大容量ファイルの移動や持ち歩きもかんたん。もちろん挿しっぱなしで使ってもいい。

パソコンはもちろん、PS4やPS5にも利用可能です。

価格も時間の経過とともにどんどん安くなり、2023年4月現在では約8,500円にまで下がってきました。私の購入時は12,280円でしたが、ついにこれが1万円を切る価格で手に入る時代になったのか。。。

MX MASTER 3S(高性能マウス)

『Macと一緒に使うのはMagic TrackpadかMagic Mouse』という固定観念を打ち破ってくれたのが、ロジクールの高性能マウス・MX MASTER 3S。

WindowsはもちろんMacでも利用可能なマウスで、手にぴったりフィットするエルゴノミクス(人間工学)にもとづいたデザイン。

スクロールホイールとサムホイール、左右ボタンに加えて5つのボタンがついており、それぞれに様々な機能やキーボードショートカット等を割り当て可能。

よく使う機能をボタンに割り当てれば、作業やブラウジングの効率もアップ。

ハイエンドモデルなので約15,000円程度と安くはないですが、それだけの(それ以上の)価値はあったと思わせてくれる製品です。

Creative Pebble(PC用スピーカー)

私がパソコン用のスピーカーとしておすすめするのが、Creative Pebble(クリエイティブ ペブル)。

低温から中高音までバランスのよい高音質のPC用スピーカー。

なんと価格2,000円ちょいという圧倒的コストパフォーマンスも魅力の製品です。

イヤホンジャックで接続し、USB-Aポートで給電するタイプ。

なので、MacBookなどUSB-Cポートしかない機器であればハブ等が必要となります。

(あくまで電力供給のみなので、別のUSB充電器から給電してもOK)

音質に強いこだわりがないのであれば、このCreative Pebbleを仕入れておけばまず満足できるはずです。

ついこの前までM1 Mac miniでこのCreative Pebbleを使っていたんですが、現在使っているM4 Mac miniはイヤホンジャックが前についているので、ちょっと見た目がいまいちな感じに。。。

USB-Aポートもないので、ハブも別途必要。

というわけで、11月のAmazonブラックフライデーでCreative Pebble V3に買い替えました。

さすがに価格は上がりますが(定価5,480円)、USB-Cケーブル1本でパソコンとつなげられるのは便利。

Bluetooth接続もできるので、スマホの音楽をいい音で聴きたいときにも活躍してくれます!

Anker USB-C データ ハブ (11-in-1, 10Gbps)

私のメインマシン・M4 Mac miniのポートを大幅に拡張してくれているのが、Anker USB-C データ ハブ (11-in-1, 10Gbps)。

合計で11ものポートを備えており、Macなどパソコンとの接続やデバイスの充電にめちゃくちゃ使える奴です。

(要電源)

- 最大30W 5Gbps USB-Cポート2つ(PD対応)

- 最大7.5W 5Gbps USB-Aポート3つ

- 10Gbps USB-Aポート1つ(充電非対応)

- 10Gbps USB-Cポート2つ(充電非対応)

- 最大100W USB-C PD対応ポート(データ転送非対応)

- microSD&SDカードスロット

多くのポートを備えたハブ製品は他にもいろいろありますが、これだけの拡張性があって6,990円はかなりコストパフォーマンスが高い。

M4 Mac miniのUSBポートはType-Cが5つ(Thunderbolt 4含む)しかないんですが、このAnker USB-C データ ハブはUSB-Aポートも4つあるので多少古めのデバイスでも問題なく接続できる。

この点でも助かっています。

Anker PowerPort Atom III 65W Slim(USB充電器)

私の現在のメインマシンであるMac miniの横に設置し、MacBook Airやスマートフォンなどの充電に活躍しているのがAnker PowerPort Atom III 65W Slim。

高さがない薄型デザインなので、デスクの上でも必要以上に存在感を出すことなく見た目がすっきりしているのが特徴。

USB-Cポート×2、USB-Aポート×2の合計4ポートを備え、合計最大65Wの出力で充電が可能。USB-Cポート単体であれば最大45Wの急速充電もできます。

1.5mの電源コードと固定用の両面テープつきで、どこにでも設置しやすい。

数あるUSB充電器の中でも、これほど見た目(デザイン)と機能性を両立しているモデルはなかなかないのでは。

REALFORCE TKL for Mac(キーボード)

私がMac miniの相棒として使っているのは、AppleのMagic Keyboardではなく「REALFORCE TKL for Mac」というキーボード。

シンプルな見た目に惹かれて私はもう10年ほどどんなパソコンでもUS配列キーボードを使っているんですが、その中でもREALFORCE TKL for Macの質感はとてもお気に入り。

Magic Keyboardに比べてストロークがグッと深く、打鍵感も抜群。

仕事柄キーボードをずっと打ち続けているので、打鍵の心地よさはとても大事なんです。

有線接続なのでケーブルの取り回しが面倒なデメリットがありつつ、充電不要で接続が安定しているのはメリットでもある。個人的には不満はありません。

- シンプルでスタイリッシュなキーボードデザイン

- タイピングしていて心地よい音と打鍵感

ですが残念ながら、REALFORCE TKL for Macは販売終了している様子。

2024年の現在であれば、同じくREALFORCEシリーズのREALFORCE R3HH11がよさそう。買い替えるならこれだな。。。

もちろん、キーボードの打鍵感(感覚、音、深さなど)はそれぞれ好みがあるので、可能な限り店頭で試し打ちしてからの購入をおすすめします。

生活をより便利・快適にするガジェット

2ヶ所を同時に測れるシチズンの温度湿度計 THM527

今いる室内の温度・湿度が測れるデバイスはよく見かけますが、もう1ヶ所(合計2ヶ所)が測れるとグッと便利さが増すのをご存知でしょうか。

外の温度と湿度が正確にわかれば、着ていく服を間違えなくて済む。湿度が高ければ雨が降っていることもわかる。

子供やペットのいる部屋の温度・湿度をチェックしておけば、暑すぎたり寒すぎたり湿度が低かったり…といった異常をすぐに察知できる。

室内・屋外など2ヶ所の温度湿度を同時に測れるシチズンのコードレス温湿度計・THM527は、この『2ヶ所同時に温湿度計を計測・表示』を実現してくれる製品です。

例えば以下の状態だと、室内はおおむね良好な温度と湿度。

外は約8℃しかないので結構寒く、湿度は低めでやや乾燥しており雨は降っていない。……とすぐにわかる。

室内の温度・湿度をチェックして冬の乾燥や夏の熱中症などを防げるのはもちろんのこと、子機を屋外や子供部屋などに設置してモニタリングできるのがとても便利。

私の場合、外の温度・湿度を計測するためベランダの物干しに吊り下げています。

設置時には直射日光を当てないようにするのが大事。

天気予報でも外の天気や温度・湿度をおおまかに知ることはできますが、あくまでざっくりした内容ですし外れることもある。

この温湿度計を設置しておけば、今まさにこの瞬間の外の状況がどうなのかをリアルタイムに知ることが可能。

おかげで、『暖かいと思ってたけど意外と寒っ!上着取りに帰ろう』みたいな状況が全くなくなりました。

- 家の中にいながら外の気温と湿度がわかるので、服装や傘の要否が正確に判断できる

- 室内の湿度を50%以上に保つよう調整すれば、ウイルスによる感染症の予防になる

- 子供やペットの部屋に子機を設置すれば、別の部屋から環境をモニタリングすることも可能

ひとつだけ注意点を。子機を屋外に設置する場合、直射日光が当たらない場所が望ましいです。

日光が直接当たると実際の気温以上に子機が感知する温度が上がってしまうため、正確な数値が出にくい。

Fire TV Stick HD

テレビのHDMIポートに差し込むだけで、YouTube、ABEMA、Amazonプライムビデオなどの動画コンテンツをテレビで手軽に視聴できるFire TVシリーズ。

その中でも最もコストパフォーマンスに優れているのが、Fire TV Stick HDです。

Fire TV Stick HD

Fire TVシリーズでもっとも安い一方で、基本的な視聴機能は上位モデルと変わらず。

4Kには対応していませんが、そもそも4Kコンテンツは現状ほとんど配信されていないのでほぼ問題なし。動作も速くはないものの、再生してしまえばカクつくこともありません。

ネット非対応の古いテレビでも、HDMIポートに差し込んでしまえば動画配信対応テレビに早変わり。

実際に、メルカリで2,000円で買った2012年製のテレビに差し込んでみた写真が以下。AmazonプライムビデオやTVer、Netflixなどの動画コンテンツが問題なく楽しめます。

古いテレビでもネット動画が楽しめるFire TV Stick

パソコンやスマートフォン・タブレットではなく、テレビやモニターで映像コンテンツを楽しみたい人にはまず最初におすすめしたい製品。

Fire TVシリーズを比較してからどれを選ぶか考えたい場合は、以下の記事をどうぞ。

Fire TV Stick HDのレビュー記事はこちら↓

ScanSnap iX1300(家庭用スキャナー)

仕事や役所関連の書類、名刺や年賀状、子供のプリントなど、放っておくと際限なく増え続ける紙類。

捨てたくても捨てられないものも多く、そうこうしているうちに家がどんどん散らかってしまいます。そうなるといざ必要なときに探すのも大変。

そんなどこの家庭にでもある問題を解決するのが、家庭用スキャナー・ScanSnap iX1300。

家庭用スキャナーの定番・ScanSnapシリーズの中でも一般家庭にいちばんオススメなのがこのiX1300。

ScanSnapアンバサダーの私が言うんだから間違いありません。

iX1300のおすすめポイントは、パソコンがなくてもスマートフォンアプリだけでスキャンの設定から画像の取り込みまで完結すること。

カバーを開けなくても読み取り口に書類等を差し込むだけで自動的に電源オンになり、アプリのボタンを押すだけですぐにスキャンできる。画像データもアプリ内に保存されるので、そのまま持っておくなりどこかに転送するなり自由自在。

スマホアプリだけでかんたんに設定・操作ができるので、ITに明るくない家族や子供たちでもすぐに使いこなせます。

免許証のような厚いカードでもサクッとスキャン可能なので、身分証明書のコピーやデータが必要なときにも便利。

- PCはもちろん、スマホアプリだけでも設定〜スキャン〜画像データ保存まで完結できてIT初心者にもやさしい

- いちいちカバーを開いたりしなくても、前面から原稿を差し込んでスキャンボタン押すだけのかんたん操作

- 免許証などのカード類も読み取り可。身分証明書の提出時に便利

本の自炊のように何十枚も一気にスキャンするときには最新モデル・ScanSnap iX2500の方が圧倒的に速くておすすめですが、名刺やカード、プリント、チラシといった数枚程度の紙類を手軽にスキャンする用途であればこのiX1300で必要十分です。

サウンド関連ガジェット(イヤホン・ヘッドホン・スピーカー)

FreeClip(イヤーカフ型イヤホン)

2024年のいま私が毎日のように使っているイヤホンが、FreeClip(フリークリップ)。

まるでアクセサリーのように、耳に引っ掛けるようにして使うオープンイヤー型のイヤホン。

片方で約5.6gと非常に軽く、耳をふさがないので長時間つけていても疲れない。

周囲の音(インターホンや話しかけられたときの声など)をちゃんと聞こえる状態にしておきたいなら、これ以上の選択はないと言っていいほど。

オープンイヤー型は音質がネックになりがちですが、FreeClipは低音から中高音までバランスよく音質も良好。

音に関して際立ったところがあるわけではないですが、よほど音質にこだわるユーザーでなければ十分聴けるレベルだと思います。

装着しているのを忘れるほど軽く、快適に長時間音楽が聴けるFreeClip。イチオシです。

OpenRun(骨伝導イヤホン)

FreeClip以前に毎日使っていたのが、Shokz(旧AfterShokz)の骨伝導イヤホン。

約30gと非常に軽く耳をふさがないので長時間連続使用でも疲れにくく、バッテリーもモデルによって6〜10時間と十分。家族の呼ぶ声やインターホンも聞き逃しません。

OpenRun Pro

サイト更新中はずっとこれで音楽を聴きながら作業していましたし、家族が寝ているときSwitchでゲームするときも、スマホでボイチャするときに使うのもShokz骨伝導イヤホン。

軽量防水で車の近づく音なども聞き逃さないので、ランニングなどトレーニングにもうってつけ。

オーバーイヤーのごついヘッドホンだと、音はいいものの長時間使用だと首が凝ってきたり蒸れたりする。

耳をふさぐイヤホンだと、重くはないけど耳をふさぐのでやはり少し疲れるしバッテリーもそれほどもたない。

Shokzの骨伝導イヤホンは、長時間装着して音楽等を聴きながら作業や運動をする用途で特に輝く製品です。

ハイエンドなヘッドホンやイヤホンに比べれば、耳をふさがないこともあり音質はそこそこ。あとは、あまり大音量にすると振動が強すぎてこそばいし多少音漏れもする。

ですがデメリットとしてはそのくらいで、長時間でも耳が疲れにくく十分クリアな音を聴けるのが本当に良いんです。

- 約30gと非常に軽く、耳をふさがないので長時間装着していても疲れにくい

- 家族の声や車の近づく音などにもちゃんと気付ける

- 音量を上げるとそれなりに音漏れするので、電車や静かな場所での使用はあまりすすめない

Shokz骨伝導イヤホンにはいくつか機種があるんですが、初見だとわかりにくいのでざっくり表にしてみました。

| ハイエンド | スタンダード | エントリー |

ビジネス (マイクつき) |

|

|---|---|---|---|---|

| 標準サイズ |

OpenRun Pro 23,880円 |

OpenRun 17,810円 |

OpenMove 11,880円 |

OpenComm 22,880円 |

| ミニサイズ |

OpenRun Pro Mini 23,880円 |

OpenRun Mini 17,810円 |

– | – |

Miniかそうでないかはバンドの長さの違いだけで、機能に差はありません。

子ども用や顔が小さい自覚のある方にはMiniがよいかと思いますが、迷ったら標準モデルでよいかと思います。

私のおすすめはスタンダードモデルのOpenRun。

Proほどではないが急速充電に対応し、バッテリーも約8時間もつので日々充電すればまず電池切れはしない。音質も体感ではそれほどProと大きな差はなく、それでいてProより約6,000円安い。

シリーズ最軽量で防水防塵性能も高いので、長時間の使用や水濡れにも強いのが理由。

詳しいレビューおよびShokz骨伝導イヤホン各機種の比較をチェックしたい方は、以下の記事をご覧ください。

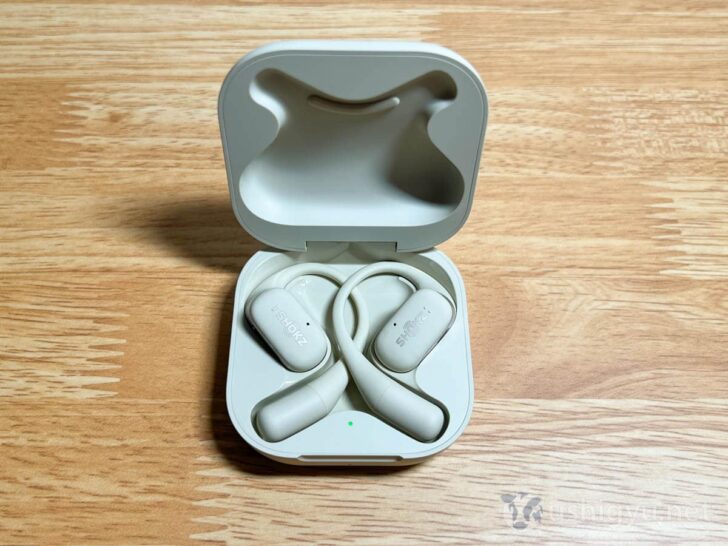

OpenFit(左右独立ワイヤレスイヤホン)

骨伝導イヤホンのShokzが発売した左右独立型のワイヤレスイヤホンが、Shokz OpenFit(オープンフィット)。

骨伝導ではなく、スピーカーを耳の上に配置するような形で聴くイヤホンです。

耳をふさがないので疲れにくく、周囲の音が聞こえやすいのは骨伝導イヤホンと同じ特徴。

両方を比べてみた感想でいえば、骨伝導よりもOpenFitのほうが音は良い一方で、やや耳を覆う形になるので外の音の聞こえやすさは完全オープンの骨伝導のほうが上。

左右独立なので、首にバンドが当たることもありません。左右独立の耳をふさがないイヤホンでここまでいい音が鳴るのも驚き。

家の中から運動のときまで幅広く使える、万能イヤホンです。

SONYのノイズキャンセリングヘッドホンWH-1000XMシリーズ

そのノイズキャンセリング性能に驚いたのが、SONY(ソニー)のWH-1000XM3。

少し周りのノイズが入りづらくなる程度かなと思ってたら、とんでもない。周りの音がマジで聞こえなくなるのでビビりました。

もちろん音質もバッチリで、他のイヤホンやMacのスピーカーでは気付かなかった音までしっかり聴こえて楽しい。

装着したままトイレに行くと換気扇の音もウォシュレットの音も聞こえないし、流す音がかすかに聞こえる程度。

着信音や呼び鈴も聞こえづらくなるので、没頭できるのはいいけど色々聞き逃す可能性があるので注意が必要なくらい。

ちなみに話しかけてくる人の声を聞きたいときなどには、ボタン1つで周囲の音を取り込む「クイックアテンションモード」に切り替えも可能です。

普段使いのShokz骨伝導イヤホンに対し、このSONYノイキャンヘッドホンは雑音シャットアウトで特に集中したいとき、音楽をしっかり楽しみたいときに使うとっておきです。

- ノイズキャンセリング性能が高く雑音をシャットアウトするので、音楽や作業に没頭できる

- ソニーらしい高音質サウンド

- 耳元をタッチやスワイプで一時停止や音量調整などの簡単操作

私が購入したWH-1000XM3は2018年発売のモデルで、個人的にはこれでも十分満足。

2022年現在、さらに性能が向上した新型のWH-1000XM4(2020年発売)、WH-1000XM5(2022年発売)も併売されています。

新型ほど実売価格も高めになっているので、求める性能と予算に応じて選んでみてください。

Anker Soundcore Mini 3(コンパクトな円筒形防水スピーカー)

コンパクトで防水性能があり、音がそれなりに良くてしかも安い。

そんなコスパの申し子のようなBluetoothスピーカーがAnker Soundcore Mini 3です。

初代Soundcore miniから大きくパワーアップしたサウンドが、コンパクトな円筒形のスピーカーから流れます。この価格・サイズ感にしてはかなりパワフルな音質。

私の場合、旅行時にレンタカーのドリンクホルダーに設置して使うことが多い。

レンタカーだとBluetooth接続ができなかったり、できてもやたら音が小さかったりするんですが、このSoundcore Mini 3なら真ん中のドリンクホルダーに設置するだけで車全体にいい音を響かせてくれます。

JBL Charge 5(ワイヤレススピーカー)

以前泊まったホテルの部屋にたまたま置いてあったスピーカー、JBL Charge 4。使ってみてそのサイズからは想像できないパワフルな音にすっかり魅了されてしまいました。

私が買ったのは購入時点で最新バージョンのJBL Charge 5。

1個だけでもモノラルながらパワフルな音を出してくれるので、これまでMacのスピーカーで聴いていた音楽がまた違った表情を見せてくれます。

2個以上揃えれば、ステレオにも対応可。

最大20時間再生可能かつIP67の防水防塵機能を備えているので、ビーチやキャンプといったアウトドアにも対応。もちろん室内でも、浴室でもOK。

おまけに、いざという時にはスマートフォン等を充電できるモバイルバッテリーにまでなります。

Bluetooth接続もボタンひとつで、私がこれまで使ったデバイスの中でも最もかんたん。よく考えられてます。

- かんたんに持ち運べるサイズでありながらパワフルなサウンド

- Bluetooth接続など基本操作がとてもかんたんで使いやすい

- 防水防塵機能を備えアウトドアや浴室でも活躍。モバイルバッテリーにもなる

このサイズ・価格のBlueotoothスピーカーとしては最高峰と言っていいんじゃないでしょうか。

スマートホーム関連ガジェット

Echo Show 5(ディスプレイつきスマートスピーカー)

音声アシスタント搭載スマートスピーカーの中でもトップシェアを誇る、Amazon Echo。

そのAmazon Echoシリーズのディスプレイ搭載機種の中でもっとも安価なのがEcho Show 5(エコーショー ファイブ)。

スマートフォンと同じくらいの5.5インチディスプレイを備えており、音声だけでなく画像・映像でも情報を表示できるのが特徴です。

音声で答えてくれるだけでもそれなりに便利ですが、やはりディスプレイでその内容を表示してくれると便利さわかりやすさが段違い。

カメラもついているのでスマートフォン等とのビデオ通話も可能。見守りカメラとしても使える多機能さも魅力。

私の場合、家族の写真をAmazon Photosに保存してスライドショー表示し、フォトフレームとしても使っています。

- 12,980円と手を出しやすい価格

- 5.5インチディスプレイつきなので、質問に対するアレクサの回答が画面でも見られてわかりやすい

- カメラつきで、ビデオ通話用や見守りカメラとしても使える

- 壁紙をスライドショーにすれば、デジタルフォトフレームにもなる

(実際にEcho Showをフォトフレームにする方法はこちら) - カメラつきで、ビデオ通話用や見守りカメラとしても使える

- YouTubeやNetflixといった動画コンテンツも閲覧可能

価格もそれほど高くなく、画面つき音声アシスタントとしてのみならず見守りカメラ、通話、フォトフレームとしても利用できる多機能さが魅力のEcho Show 5。

スマートスピーカー初心者にもおすすめです!

SwitchBotカーテン

カーテンレールに取り付けるだけで、自宅のカーテンをアプリで操作したり、指定した時間に開閉可能になるSwitchBotカーテン 第3世代。

「カーテンくらい手動でやったらええやん!」という方もいると思いますが、わざわざカーテンのところまでいかずに開け閉めできるのは想像以上に便利なんですよね。

アプリやスケジュール、音声操作でカーテンの自動開閉ができる特徴はそのままに、第3世代になって進化した点は以下の通り。

- よりパワーアップした一方で、運転音が25dB以下とかなり静かに。業界初の「QuietDrift」搭載

- スマート家電の世界規格「Matter」に対応

起きたい時間にカーテンを開けて、太陽の光で目覚める。日没の時間には自動的に閉まる。

実際に日常で利用しているのは開閉の時間指定のみですが、これだけで十分買った意味があると思える製品です。

パワーアップ&静音化が特に大きな特徴で、第2世代までは「ウィーン」となかなかに大きな動作音がしていたんですが、第3世代で『QuietDrift』を使うとほぼ音が聞こえないくらい静かに。

より使いやすく進化しています。

Google HomeやAmazon Echo(Alexa)による音声操作も可能ですが、そのためには別途SwitchBot ハブミニが必要。

他のリモコン家電の音声操作もこれとスマートスピーカーで可能になるので、SwitchBot カーテンと一緒に買い揃えるのもありですね。

SwitchBotロック&キーパッドタッチ

玄関ドアのカギに取り付けて、スマートフォン等でカギを開閉できるスマートロック。

我が家でも、ついに導入に踏み切りました。価格や性能、拡張性のバランスを考えた結果、購入したのはSwitchBot スマートロック。

いちいちカギを取り出さなくても、アプリでポチポチするだけでカギの開け閉めが可能に。

さらにドアが閉まると自動的にカギをかけるオートロック設定も可能なので、「あれ、カギ閉めたっけ?」と気にすることもなくなりました。

家電コントロール用に設置済みのSwitchBotハブミニと組み合わせれば、ネット経由で離れた場所からでも施錠・解錠ができる。

カギを毎日ガチャガチャする労力と、閉め忘れの不安から半永久的に開放されると思うと、それだけでも意味があったなと思える買い物でした。

このSwitchBotロックをさらにキーパッドタッチ(指紋認証パッド)と組み合わせることで、さらにロック解除の幅が広がります。

カギを取り出さなくても、指紋認証や暗証番号入力、カードキーのタッチでも解錠が可能に。

荷物をたくさん抱えているときなど、指を触れるだけでカギを開けられるのはとても便利。

たとえば子供にカギを渡すとなると紛失リスクが心配ですが、指紋認証や暗証番号ならその心配なし。

民泊物件の玄関にでも取り付けてお客さんには暗証番号を教えておき、宿泊が終わったら番号を変えるようにすればカギを渡す必要もない。

- 自宅をオートロック化し、閉める手間を無くしつつ閉め忘れを防げる

- アプリで開閉できるので、わざわざ室内から玄関まで行ったりカギを取り出したりする手間がない

- キーパッドタッチを追加すれば、指紋認証・暗証番号・カードキーにも対応しさらに便利に

SwitchBotロックと指紋認証パッドを導入したことで、スマートホーム化の便利さをとても強く感じています。

SwitchBotロックでも十分便利に使えるんですが、さらに便利さを追求したい人にはSwitchBotロックProというハイグレード版がおすすめ。

SwitchBotロックでは対応できないものも含めてより多くのタイプのカギに対応したほか、サムターンを回さなくてもボタンを押すだけで解錠/施錠が可能に。

一般的な単3電池が使用可能なので、バッテリー関連の使い勝手も大幅に向上しています。

- ワンタッチで解錠できるのがとてもラク

- 単3電池が使えるので、特殊な電池をストックしておく必要がない

SwitchBotロックとProの価格差は4,000円。

長く使うものだと考えてより便利なProを買うか、通常版でも十分と考えるか。当ブログのレビューなども参考に考えてみてください。

SwitchBotハブミニ/ハブ2

家電などのリモコン操作を記憶し、アプリから操作できるようにするスマートリモコン「SwitchBotハブミニ」。

たとえば電灯やエアコン、テレビなんかもアプリで自由に操作できるようになります。

Google HomeやAmazon Echo(Alexa)と組み合わせれば、家電の音声操作も可能に。

前に紹介したSwitchBot カーテンやSwitchBotロックにも対応しているので、インターネット経由や音声操作でカーテンやカギを開閉することもできます。

SwitchBotの新世代スマートリモコンとして大きく進化を遂げたのが、2023年3月に発売されたSwitchBotハブ2。

SwitchBotハブミニと同様のスマートリモコン機能に加え、温度・湿度・照度計とその推移の記録、本体スマートボタンによる家電の操作、スマートホーム世界規格であるMatterにも対応。

機能面だけでなく、将来性においてもハブミニを大きく上回るスマートリモコンです。

SwitchBotハブミニとハブ2のどちらにするか悩ましい方のために、両機種の比較表をつくってみました。

| SwitchBotハブ2 | SwitchBotハブミニ | |

|---|---|---|

| 画像 |

|

|

| 通常価格 | 8,980円 | 5,480円 |

| スマートリモコン機能 | ◯ | ◯ |

|

温湿度センサー 照度センサー |

◯ | – |

| スマートボタン | ◯ | – |

| スマートアラート | ◯ | – |

| GPS連動 | ◯ | ◯ |

|

シーン機能 (同時に複数操作) |

◯ | ◯ |

| Matter対応 | ◯ | – |

| オートメーション |

スケジュール GPS 温湿度 照度 |

スケジュール GPS |

| 対応サービス |

Amazon Alexa Googleアシスタント Siri IFTTT |

Amazon Alexa Googleアシスタント Siri IFTTT |

家電をアプリで操作したり、スマートスピーカーと連携させて音声操作できるスマートリモコンとしての機能はどちらも同じ。

SwitchBotハブ2は、それに加えて温湿度・照度を計測して記録したりアラートを出すことが可能。本体のボタンで登録した家電を一度に操作するスマートボタン機能も備えています。

さらにMatterにも対応しているので、メーカーの枠を超えて多くのスマートホーム家電と連携できる可能性が高い。

スマートリモコンを使いたいだけならハブミニで十分ですが、ハブ2のもつプラスアルファの機能と将来性も捨てがたいところ。

どちらでも自宅のスマートホーム化に貢献してくれることは間違いないので、お好きな方をどうぞ。

- リモコンの出す赤外線を判別して記憶することで、家電をアプリから操作可能に

- スマートスピーカーと組み合わせれば音声操作もできる

- SwitchBotカーテンやSwitchBotロックを登録すれば、ネット経由や音声操作でのカーテン/カギの開閉も可

- 【ハブ2のみ】温度・湿度・照度の計測、機能割り当て可能なスマートボタン、Matter対応

SwitchBot CO2センサー【換気のタイミングを知る】

部屋の温度・湿度はそれなりに気にしていても、二酸化炭素(CO2)濃度をチェックしている人は少ないはず。

この二酸化炭素濃度を測定できるのが、SwitchBot CO2センサーです。

センサーの数字が1000ppmを超えると注意、1400ppm以上だと要換気ということらしい。

| 色 | 測定範囲 | 影響 |

|---|---|---|

| 緑 | 400〜1000ppm | 良好 |

| 黄 | 1000〜1400ppm | 注意(眠気を誘発し、不快感を感じることも) |

| 赤 | 1400ppm以上 | 要換気 |

(SwitchBot CO2センサーの説明書より引用)

これまでは温度・湿度だけみて換気扇をたまに切ったりしていたんですが、そうするとCO2濃度が上がりがちなのがこのセンサーのおかげで一目瞭然。

部屋の環境を快適に保つために、新しい視点を与えてくれています。

閉め切りがちなこれからの冬の季節には、特に活躍するデバイスです!

Tapo P105スマートプラグどんな家電もスマート化

コンセントとの間にはさむことで、どんな家電でもアプリでオン/オフやスケジュール設定が可能になる「スマートプラグ Tapo P105」。

たとえば、電気ケトルやトースターにセットして起きてすぐ朝食が摂れるように予約しておいたり。

出かけていることを悟られないよう、不在でも電気をオン/オフするよう設定したり。

いつも使っている家電でも、より幅広い使い方ができるようになります。

我が家では、このTapo P105を浴室乾燥用に設置しているサーキュレーターに接続。

夜寝ている間に動かしてバスルームを乾燥させ、起きる前にはオフになるよう設定しています。

- どんな家電でもアプリでオン/オフ、タイマー操作できる

- 扇風機やサーキュレーター、電気ケトルやトースターをスマート化して、生活をより便利に

- 1,000円台前半で買えるリーズナブルさも魅力

Tapo P105の設置前まではつけ忘れや消し忘れが多かったんですが、自動化したことでその心配もなし。とても便利。

私の厳選おすすめガジェット まとめ

こうやってまとめてみると、本当にたくさんのガジェットに囲まれて生活してるんだなと実感しますね……!

この記事で紹介したのは、いずれも私が愛用しているおすすめの便利なガジェットたち。

ひとつでも刺さるものがあれば、ぜひチェックしてみてください!

コメント