スマートフォンのアプリから、Bluetoothやインターネット経由でカギの開け閉めができるスマートロック。

カギを取り出してガチャガチャやる必要がないばかりか、家によってはカギを持ち歩く必要さえなくなるのがメリット。

アプリからの操作だけでなく、Amazon Alexaなどスマートスピーカーからの音声操作で開閉したり、暗証番号やカードでの解錠が可能なものもあります。

いくつかの選択肢があるなかで、私が選んだのはSwitchBot(スイッチボット) スマートロックと指紋認証パッドのセット。

SwitchBotロックはBluetooth接続に対応しており、ドアの外からアプリでロック解除したり、ドアが閉まったら自動的にカギを閉めるオートロックにも対応。

さらに指紋認証パッド(キーパッドタッチ)を取り付けることで、指タッチや暗証番号・カードキーでの解錠も可能に。

今や『殿堂入りの買ってよかったものまとめ』にも入るほど、我が家には欠かせないものになりました。

これだけでも十分便利ですし、スマートリモコンのSwitchBotハブミニと組み合わせると離れた場所からでもインターネット経由での施錠・解錠だってできます。

いわゆるスマートホームになくてはならない製品のひとつ。

この記事ではSwitchBotスマートロックと指紋認証パッドを使うメリット、実際の取り付け方法を紹介します!

SwitchBotスマートロックができること(メリット)

まず、SwitchBotスマートロックは何ができるのか?そのメリットを確認しておきましょう。

SwitchBotスマートロック単体でできることは、主に以下の3つ。

- アプリ操作による施錠・解錠(ドアの前などBluetooth接続可能な近距離のみ)

- オートロック

- 家族などへロックの共有

カギを取り出さなくてもアプリでカギの開け閉めができ、ドアが閉まると自動的にカギをかけるオートロック設定が可能に。

スマートロックとSwitchBotハブミニを組み合わせると、さらにできることが増えます。

- 離れた場所からでもインターネット経由で施錠・解錠

- 音声による施錠・会場(要スマートスピーカー)

スマートロックと指紋認証パッド(キーパッドタッチ)をセットで購入すれば、カギもアプリもなしで解錠が可能。

- パスワード(暗証番号)で解錠

- 指紋認証で解錠

- NFCカードで解錠

たとえばオートロックにしたいだけならSwitchBotロックのみで十分ですし、Bluetoothの届かない場所からネット経由でカギの開閉がしたいならSwitchBotハブミニもあわせて必要。

帰宅時に荷物や子供をかかえていてスマホすら取り出したくない方は、指紋認証や暗証番号でのロック解除も可能なキーパッドタッチもあるとよさそう。

自分のやりたいことに合わせて、どれを買い揃えればいいか確認しておいてください。

SwitchBotスマートロックを実機レビュー

SwitchBotスマートロックのパッケージ中身と同梱品

Amazonで購入したSwitchBotロック。

実はSwitchBotハブミニ、SwitchBotカーテンを持っているので、我が家で3つ目のSwitchBot製品になります。

さっそく中身を確認してみましょう。

フタを開けると、なにやらカギらしきものがドーンとお目見え。

SwitchBotロック本体の他にさまざまな細かい部品、プラスドライバーに説明書など多くのものが入っています。

何やら設置が面倒そうな雰囲気を感じてしまいますが、意外とそうでもないのでご安心を。

ざっくり言うと「家のカギに合わせてSwitchBotロックを調整 → 両面テープで貼り付け→アプリで設定」するだけです。

SwitchBotスマートロックの設置・設定方法

SwitchBotスマートロックを自宅の鍵に設置したので、その手順をくわしく紹介していきます。

基本的には付属の説明書通りやっていけばよいですが、写真がある方がわかりやすいと思うので参考にしてください。

設置場所のカギに合わせてSwitchBotロックを調整する

まず、設置するカギの大きさや形などに合わせてSwitchBotロックが取り付けられるように調整しましょう。

SwitchBotロックに付属している3種類のサムターンアダプターから、適した大きさのものを選びます。

※サムターン:カギの開閉のときに回す金具(ツマミ)のこと

たとえば我が家の場合、アダプターは溝が一番細いものでちょうど良さそうでした。

つぎに、設置場所の選定。SwitchBotロックを貼り付ける場所が確保でき、ドアハンドルなど他のものに干渉しない位置で。

両面テープで貼り付ける場所を、付属のクリーニングシートできれいに。

SwitchBotロック上部のカバーをずらして取り外し、

金具(土台アダプター)のネジ4ヶ所を付属のプラスドライバーで外します。

すると、土台アダプターが自由にスライドして高さが変えられる状態に。

設置場所にて、SwitchBotロックをしっかり貼り付けるのにちょうどいい土台の高さを確認します。

適切な土台の高さがわかったら、その位置でネジ止め。

SwitchBotロックの取り付け

貼り付ける前に、SwitchBotロックを手で固定しながらカギ(サムターン)がちゃんと回るか確かめます。

すべての準備が整ったら、カバーを閉めて土台アダプターについている両面テープの台紙をはがし、いざ取り付け。

適正な位置にSwitchBotロックを貼ったら、グッと押し付けたまましっかりと固定されるまでしばらく待つ。(手順書によると最低2分ほど)

設置完了したら、サムターンアダプターの固定テープと絶縁テープを取り外します。青いランプが点滅するはず。

なお、SwitchBotロックに使われている電池はCR123A×2個。

パッと見は普通の乾電池っぽいんですが、よくみると見たことのない形状。

よくカメラに使われる電池らしく、Amazonでも販売されているようです。

SwitchBotアプリで初期設定

SwitchBotロックを設置して絶縁テープを外すところまで進めたら、次はSwitchBotアプリで初期設定。

持っていない方はスマートフォンにインストールしておきましょう。

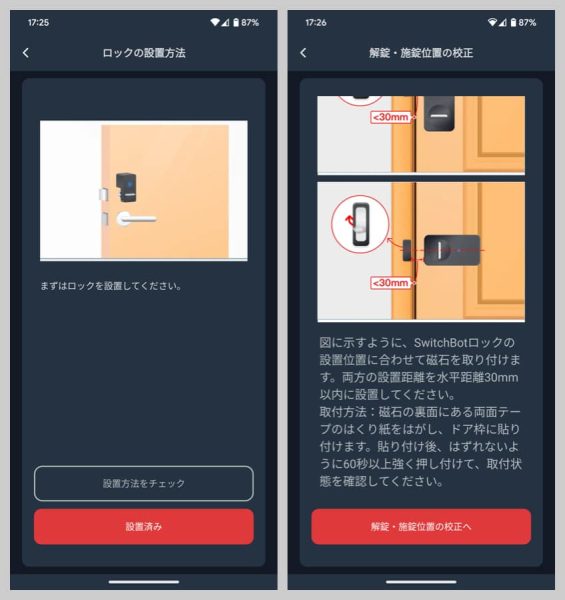

SwitchBotアプリを開いたら、右上の+ボタンから自動検出された「ロック」をタップ。

名称や設置するルームを任意に決め、次へ。

SwitchBotハブを持っている場合はクラウドサービスを有効にしておきましょう。

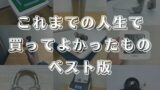

ロックはすでに設置済み。

その横に付属の磁石を取り付けます。

ドアの枠に磁石をしっかりと貼り付けたら、次へ。

アプリ上での案内にしたがって、解錠・施錠位置の校正を行います。

特につまずくようなところはなし。

以上で取り付けおよび初期設定は完了です!

SwitchBot指紋認証パッド(キーパッドタッチ)を取り付けてさらに便利に

SwitchBot指紋認証パッドのパッケージ内容と設置準備

私の場合、SwitchBotスマートロックとキーパッドタッチ(指紋認証パッド)をセットで購入。

セットが通常18,980円、スマートロックが11,821円、指紋認証パッドが9,980円なので、最初から組み合わせて使うつもりならセットを買う方がお得。

※2023年4月現在のAmazon価格

SwitchBotロックに続き、キーパッドタッチ(指紋認証パッド)のレビューをしていきます。

キーパッドタッチの中身。なんだか部品が多くて大変そうに見えますが、全然そうでもないのでその点はご安心を。

こちらがキーパッドタッチの本体。タッチではない”キーパッド”との違いは、キーの下にある黒い円形の指紋認証センサー有無。

説明書にしたがい、まずは付属の電池をセットします。

フタが硬すぎて爪では厳しいので、付属のセパレータを使いましょう。それでもプラスチック製のセパレータが折れそうになるほど硬いので、個人的にはマイナスドライバー推奨。

付属の電池をセット。パッと見は乾電池ですが、多くの人にはあまりなじみのないCR123Aという電池を2つ使います。この点はSwitchBotロックと同じ。

電池をセットすると、キーパッドタッチ上の緑ランプが点灯します。

SwitchBot指紋認証パッドを玄関ドアに取り付け

SwitchBot指紋認証パッド(キーパッドタッチ)を玄関のドアに取り付けていきます。もちろん、SwitchBotスマートロックはすでに設置済みの前提。

キーパッドタッチを取り付ける位置を決めます。説明書によるとSwitchBotロックから5m以内とのことですが、ロックを取り付けたドアの表側に貼れば通常問題ないでしょう。

両面テープがしっかり貼り付くように、付属のクリーニングシートで綺麗にします。

※なお、テープで貼る方法のほか、穴を開けてネジ止めする方法もあるようです

取付金具に両面テープを貼り付けます。穴の形に合わせて以下のように貼ればOK。

キーパッドタッチの取り付け位置に、両面テープで金具を貼り付けます。

両面テープの赤い方法の台紙がめちゃめちゃ剥がしづらいですが、根気よくやればいける。

金具の穴にキーパッドタッチ裏の突起をはめ込むようにして設置。できました!

SwitchBotロック+指紋認証パッドのメリット・デメリット

私の自宅にSwitchBotロックと指紋認証パッドを取り付けて、もう4ヶ月ほど。

大変満足度の高い製品なのですが、これまでに感じたメリットとわずかにあるデメリットについて紹介しておきます。

SwitchBotロック+指紋認証パッドのメリット

オートロックとアプリでのロック解除が便利

SwitchBotロックのメリットとしてまず挙げられるのが、オートロック設定が可能なこと。

アプリの設定から「自動施錠」でオートロックの設定ができます。

「自動施錠」がドアが閉まってからカギを閉めるまでの時間。

「解錠後自動施錠」は、ドアの開閉がなくてもカギが一定時間開いていたら自動的に閉める機能です。

私は自動施錠のみ設定時間3秒で作動するように設定中。

実際にオートロックされる様子を録ってみました。

カギの閉め忘れが防げるだけでなく、外出時にわざわざカギを取り出してガチャガチャと閉める手間が省けるのがとても良い。

SwitchBotスマートロックで自動施錠(オートロック)される様子 pic.twitter.com/SSaiUWnW4v

— ushigyu (@ushigyu) December 1, 2022

アプリでの解錠も便利。

私の場合はSwitchBotハブミニと連携させているので、ネットさえつながっていればどこからでもカギの開け閉めができます。

SwitchBotハブミニがない場合は離れた場所からの施錠・解錠はできませんが、SwitchBotロックを設置したドアの近くまで来ればBluetooth接続してアプリからロック解除が可能。

いわゆる「スマートホーム」において、自宅のカギをスマート化するのに最適な製品です。

カギやスマホを取り出さなくても指紋で解錠できる

SwitchBotロック単体だと、できるのはアプリでの施錠・解錠とオートロックくらい。カギをガチャガチャやる手間はなくなりますが、解錠する際にスマホを取り出すのはさすがに避けられません。

キーパッドタッチを設置すると、それに加えて暗証番号、指紋認証、NFCカードキーの利用が可能。

たとえば荷物が多かったり、子供を抱えていてスマホすら取り出すのが大変なときでも、指でタッチするだけでカギを開けられるのはとても便利です。

暗証番号やカードキーも合鍵代わりに

たとえば共働きで子供が先に帰宅する家庭であれば、子供にカギを持たせることになります。ですが子供がカギを無くしてしまうと家に入れないばかりか、場合によってはカギの交換まで必要になってしまうリスクも。

SwitchBotスマートロック&キーパッドタッチを設置しておけば、子供にはカードキーを持たせるなり、暗証番号を覚えてもらえばそれだけで解錠が可能。

万が一カードキーをなくしたらSwitchBotアプリで登録解除すればいいし、暗証番号を友人などに教えてしまった場合は番号を変えればいい。

たとえば同棲中の彼氏や彼女、あるいは居候の友人への合鍵代わりとしてもいいかもしれませんね。

もちろん、暗証番号やカードキーではなく家族の指紋を登録しておいてもOK。

紛失したときのリスクが高いカギに比べて、より運用しやすいのがSwitchBotロックとキーパッドタッチの大きなメリットです。

民泊などでも使いやすい

民泊などで人に貸すときにも、SwitchBotキーパッドタッチの設置はとても有効。

カギを渡してしまうと紛失されたり合鍵をつくられるリスクがありますが、暗証番号を使えば毎回番号を変えるだけでリスクなく運用できます。

SwitchBotロック+指紋認証パッドのデメリット

そこそこの値段なので、最初の一歩が踏み出しづらい

SwitchBotロック+指紋認証パッドの価格は、2023年4月現在で18,980円。めちゃくちゃ高価というわけでもないですが、それなりに勇気のいる値段です。

多くの人がスマートロック製品を使ったことがないので、便利さが想像がつきにくいものにこれだけのお金を出せるかどうかが最初のハードルになるでしょう。

私としては『使ってみたら本当に便利だったよ!オートロックとか指紋認証とか!』以上のことは言えないので、あとは用途や各家庭の経済状況に合わせて考えてみてください。

電池切れに注意

私はまだ経験していませんが、SwitchBotロックは電池式なのでいずれはバッテリーが切れてしまいます。

アプリから通知が来るので基本的に交換時期を逃すことはありませんが、もし通知をスルーしてしまい電池が切れたときにカギを持っていないと、最悪ドアを開けられずにカギ屋さんのお世話になってしまう可能性も。

通知が来たら、必ず電池をすぐに交換するようにしましょう。

心配な方は、念のため保険としてカギを外出時のバッグなどに入れておくと安心です。

配送業者さんがたまにちょっとだけ困る

重い荷物を持ってきてもらったときなど、配送業者さんに玄関先まで入ってきてもらう場合があります。

そのとき一旦ドアが閉まると、オートロックが作動してカギがかかる。

業者さんが荷物を置いて「ありがとうございましたー」と出て行こうとするがカギが閉まっててあれ?ということが何度かありました。

すぐに開けてあげればいいだけなので大したことではないですが、こういうこともありますよということで。

SwitchBotロックについてよくある質問(Q&A)

SwitchBotロック+指紋認証パッドについて、よくある質問とその回答をまとめました。

もし他に質問がある場合は、可能な限りお答えしますのでコメントやSNSで連絡ください。

これまでのカギは今まで通り使える?

賃貸でもSwitchBotロックは設置できる?

停電した場合でもロック解除できる?

1ドアに2つのSwitchBotロックを設置して解錠可能?

SwitchBotロックと指紋認証パッドのレビュー まとめ

今となってはSwitchBotロック+指紋認証パッドなしでの生活が考えられないくらい、私たち家族の生活になじみ無くてはならないものになっています。

SwitchBotロックとキーパッドタッチ(指紋認証パッド)は設置や設定も簡単ですし、私の知る限り他社のスマートロック製品も含めて指紋認証に対応しているのはSwitchBotのみ。

物理的なカギに比べて、より幅広く便利な使い方ができるのは間違いありません。

日々の小さな労力やストレスが減るメリットも含めて、我が家に導入してよかったと思える製品です!おすすめ。

その後、我が家の場合は約10ヶ月ほどで電池交換が必要となりました。必要な電池とその交換方法は以下の記事でくわしく紹介しています。

コメント