紙の本を裁断、スキャンしてPDFなどの電子データにし、タブレットPCなどで読めるようにする「自炊(本の電子データ化)」。

昔から多くの本をデータ化してきたこともあり、このブログには多くの「自炊」ノウハウ記事を掲載しています。

本のカットに使うおすすめの裁断機、本をスキャンするときの適切な設定やおすすめスキャナー、タブレットやパソコンで読むときの読書アプリなど。

これから”自炊”をしたい人が知りたいであろう情報を、この記事にまとめました!

① 本の”自炊”のメリット・デメリットを知る

紙の本をデータ化(=”自炊”)すると、どんなメリットがあるんでしょうか?

また、デメリットはないんでしょうか。

そもそもやる意味がわからない、どんなメリット・デメリットがあるか知りたいという方のために、以下の記事で「自炊とは何か?なぜ必要か?どうすればいいか?」についてまとめています。

では、自炊して本をデータ化することにはどんなメリットがあるのでしょうか。

パッと思いつくのは場所を取らないとか、持ち歩きやすいといったところですが、他にもいくつかあります。

- スペースをとらない

- 持ち運びがラク

- 検索して目的の本をすぐ読める

- 高齢者にも優しい

- 劣化しない

- 好きなように整理できる

メリットを聞けば誰でもやってみたいと思うでしょうが、自炊にはデメリットやリスクもないわけではありません。

メリットだけでなくデメリットも把握した上で、本当にやるかどうか決めると良いでしょう。

② 自炊に使う裁断機とスキャナーを選ぶ

本のデータ化(自炊)をはじめることを決めたら、次に裁断機とスキャナーを選びましょう。

※裁断についてはカッター等で頑張ることも不可能ではありませんが、現実的に考えてかなりしんどいのでここでは裁断機をおすすめしています

②-1 裁断機をえらぶ

とつぜん「裁断機」と言われても、どの裁断機を選べばいいのか基準がわからない方がほとんどのはず。

以下の記事では、本のカットに使う裁断機をどういうポイント選ぶべきなのかを解説しています。

私のオススメは2機種。

がっつり大量の本を自炊したいなら、多少高価なものの本を一発でカットできて手間が少ないDURODEX 自炊裁断機。

約4万円ほどするものの、マンガやビジネス書などほとんどの本を一撃でバラバラにできるのでかなりラク。

もうひとつ、多少手間が増えてもいいから安く済ませたい人におすすめなのがカール DC-210N。

一度に裁断できる枚数が少ないので、たとえばマンガでも3〜4個に分けないと裁断できません。

その代わり約1万円ほどと安く、収納もコンパクトで比較的軽く扱いやすい。

②-2 スキャナーをえらぶ

次に、裁断した本を読み取るスキャナーを選びましょう。

どういう視点でスキャナーを選べばいいのか、オススメはどの機種なのかを以下の記事で解説しています。

いま私がオススメするのは、ScanSnap iX2500とiX2400。

ScanSnap iX2500

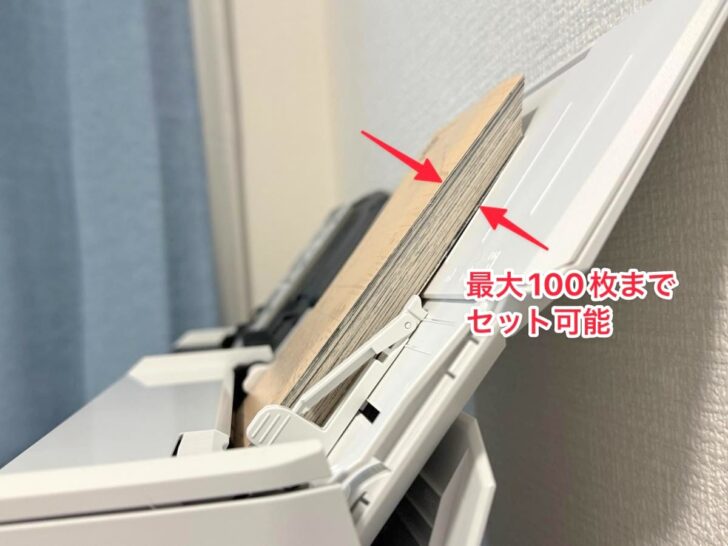

前世代のiX1400・1600から、スキャン速度が40枚/分 → 45枚/分にアップ。

さらにセット枚数が50枚から倍の100枚に増え、自炊にかかる時間がずっと短く済むようになりました。

従来のScanSnapは最大50枚しかセットできない

ScanSnap iX2500は最大100枚セット可能

ScanSnap(スキャンスナップ)シリーズは家庭用スキャナーNo.1のシェアを誇り、自炊用としても定番中の定番。

何を隠そう私も15年以上のScanSnapユーザーです。

データ本として十分なクオリティの「カラー300dpi」でも、45枚/分という高速読取りがScanSnap iX2400・2500の特徴。

超音波による重送検知、OCR認識など自炊に必要な機能はひととおり備えています。

ScanSnap iX2400とiX2500のスキャン性能は同じで、違いはタッチパネルの有無とWi-Fi/スマホアプリ対応。

USB接続専用でタッチパネルがないScanSnap iX2400は、パソコンにつなぎっぱなしで1人で使うユーザーにおすすめ。

それ以外のユーザーには、Wi-Fi経由でスマホアプリからの操作やタッチパネルでのユーザー・設定切り替えにも対応したScanSnap iX2500を選ぶのがおすすめです。価格差は約1万円ほど。

③ 本を裁断・スキャンしてデータ化する

裁断機とスキャナーをそろえたら、実際に本を裁断→スキャンしていきましょう。

ここまでに紹介した裁断機やスキャナーを購入した場合は、以下の記事や動画でやり方をくわしく解説していますのでそちらをどうぞ。

③-1 本の裁断のやり方

DURODEX 自炊裁断機を使って本を裁断したい方は、以下の記事を参考にどうぞ。

YouTubeにもやり方の動画をアップしています。

カール DC-210Nを利用する場合は、以下の記事をどうぞ。

こちらも動画をアップしているので、気になる方はご覧ください。

③-2 スキャンのしかた

ScanSnapをつかった本のスキャン方法については、以下の動画でくわしく説明しています。

以下の記事でも、スキャン設定について紹介しています。ScanSnap iX500という前世代のスキャナーを使っていますが、やり方は基本的に同じ。

④ タブレットPCやKindleなどの端末で、自炊した本を読む

紙の本をデータ化したとして、どうやって読むのが一番いいんでしょうか?

いちばんオススメなのは、ディスプレイが大きく持ち運びやすいタブレット端末での読書。

代表的なタブレットといえば、やっぱりiPadでしょう。

iPadで自炊データ化した本を読むなら、「i文庫HD」というアプリが一番おすすめ。

アプリとしてはやや高価ですが、読書体験が他のアプリに比べると段違いに良い。

Fire HDタブレットを含むAndroid端末で読書したいなら、「Perfect Viewer」というアプリが一押しです。

なるべく安く読書用のタブレットを手に入れたいなら、AmazonのFire HDタブレットが圧倒的コスパなので要チェック。

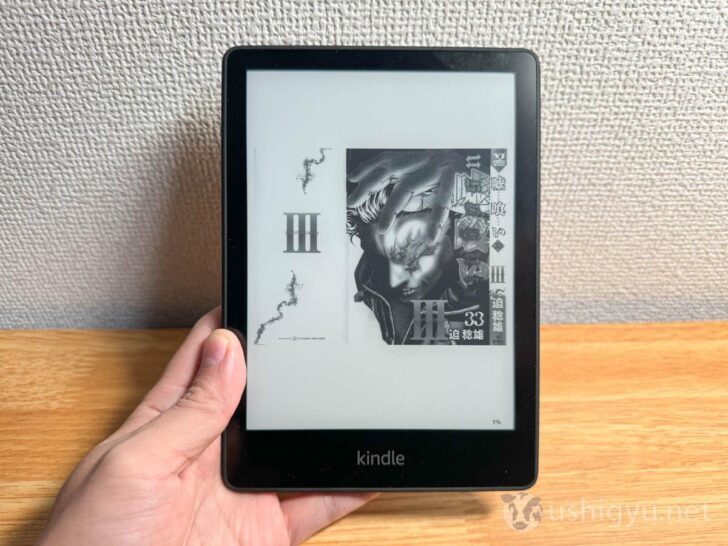

少し変わったところでは、基本的にはKindle本専用のはずの端末・Kindle Paperwhiteでも自炊本が一応読めます。

以前はちょっと面倒な手順が必要だったんですが、Amazonの「Send to Kindle」というサービスによりかなりかんたんになりました。

自炊データ本の読書については、以下の記事でくわしく解説しています。

⑤ 裁断済みの本を処分する

裁断・スキャン済みの本は、家にあっても場所をとるだけですし基本的には捨てることになります。

そのときには縛ってまとめるわけですが、慣れていないとうまく締められずにバラっと崩れてしまったりする場合も。

ちょっとしたロープワークを知っていれば、その問題も解決。

なお、裁断本はメルカリやヤフオクで売ることも可能。

なかなか値段はつきにくいですが、たとえば人気マンガ全巻など需要の高いものならそこそこの価格で売れるかもしれません。

紙の本を裁断・スキャンして、快適な自炊ライフを

以上、今まで書きためてきた自炊(本の電子データ化)のノウハウについてまとめました。

このまとめ記事を見ながら実践すれば、ほとんど誰でも問題なく本を電子データ化し、好きな端末で読めるようになるはずです。

自炊に興味はあるけど難しそう……と敬遠していた方は、ぜひトライしてみてください!

コメント

裁断機200DXの紹介ありがとうございます!論文用の専門書が山積みなので一撃カット系に投資する決心がつきました。やっぱり時間はお金で買うべきですね。

カールDC-210N使ってるけど、マンガを3分割するのは地味に面倒。。。でもコスパ重視なら仕方ないか。セールになったらDURODEX買おう

ScanSnapの設定項目をもう少し詳しく掘り下げてほしい。あと、dpiごとのファイルサイズ比較があると初心者にも親切かも。検討お願いします。

便利なのは重々承知。でもインクと紙の匂い、あれも“読書体験”だと思うんだよなぁ。全部自炊しちゃうと味気なくならない?

iPadでSidecar+PDF Expertの組み合わせが最高って聞いたんですが、管理人さんは何のリーダーアプリ使ってます?気になります。

老眼が進んで紙の活字がつらいので、高齢者にも優しいと助かる タブレットで拡大できるなら、自炊デビューしてみようかな.